Jahrhunderte alte Wortneubildungen

15. September 2025

Als Autorin interessiere ich mich natürlich sehr für Sprache, ihren Nutzen, wie sie entstanden ist und wie sie sich weiterentwickelt. Sprache schafft Beziehung oder zerstört sie. Sprache macht komplexes Denken möglich. Sprache kann zum Machtinstrument werden. Sprache prägt das menschliche Miteinander und trägt zu seiner Weiterentwicklung bei. Heute gibt es ein kleines Schmankerl über Philipp von Zesen, der mir bis vor Kurzem unbekannt war.

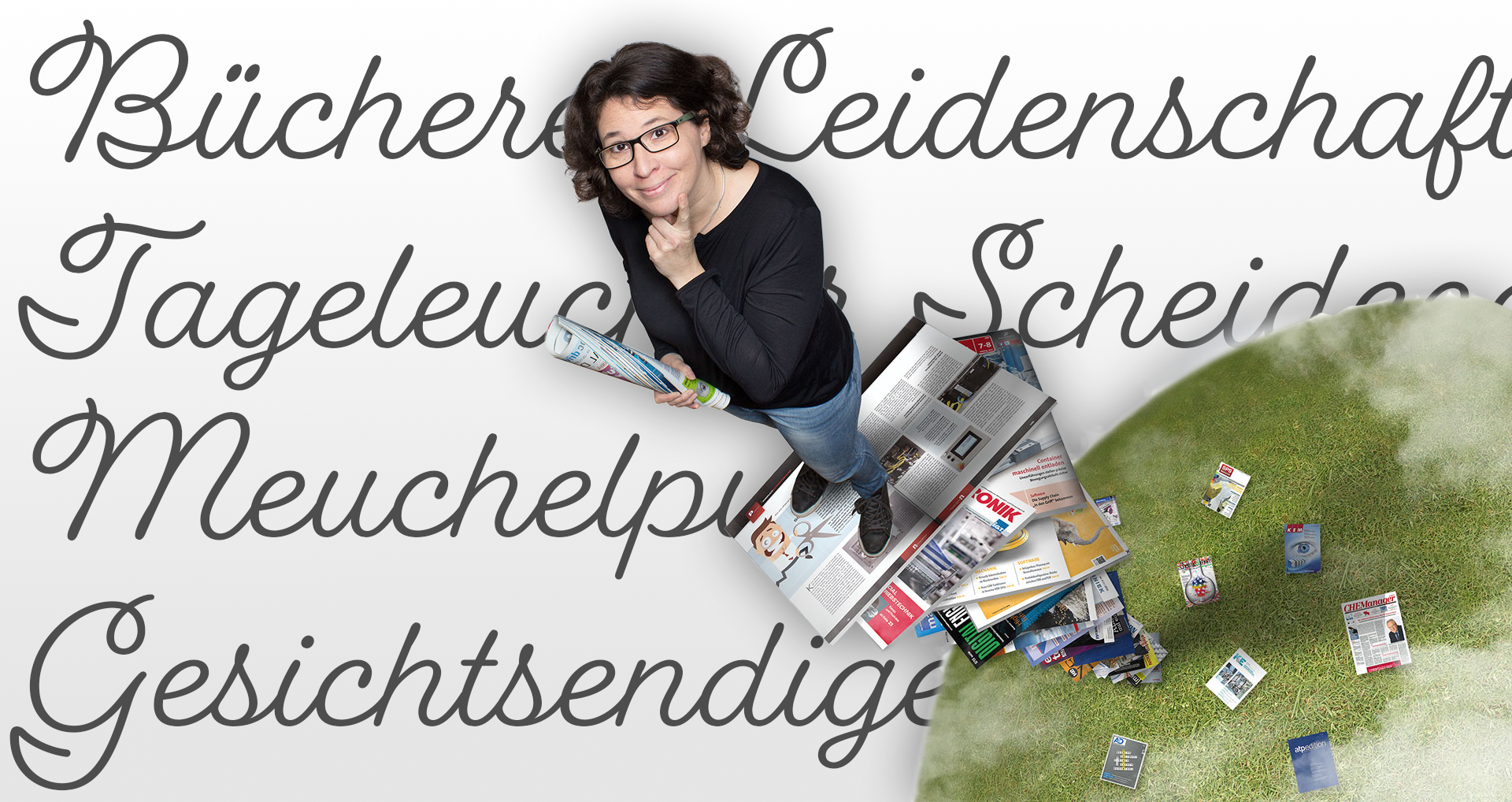

Was haben Begriffe wie: Bücherei, Leidenschaft, Augenblick, Tageleuchter und Scheidezeichen gemeinsam? Sie alle sind Neologismen, also wenn man so will am „Reißbrett“ erschaffene Wörter, die zuvor vorhandene Fremdwörter „verdeutschten“, nämlich: Bibliothek, Passion, Moment, Fenster und Komma.

Kann man Wörter künstlich erschaffen?

Wahrscheinlich kennen die wenigsten von uns Philipp von Zesen, der 1619 bis 1689 lebte. Er war studierter Rhetoriker und Poet, dessen Gedichte großen Einfluss hatten auf die deutsche Metrik, also die Eigenschaft gebundener Sprache. Und er veränderte die deutsche Sprache an sich. Einem Trend seiner Zeit folgend erfand er Verdeutschungen für zahlreiche Fremdwörter, die festen Eingang in die deutsche Sprache gefunden hatten. Nicht alle Verdeutschungen, die er für sich beansprucht, können ihm eindeutig zugeordnet werden. Der spannende Punkt ist jedoch: Viele Wörter, die wir heute verwenden, wurden von Sprachexperten künstlich konstruiert und haben sich nicht natürlich entwickelt. Es gab aber offenbar im Sinne Darwins eine natürliche Selektion. Denn während wir „Anschrift“ (Adresse) heute nach wie vor verwenden und verstehen, führt es wohl eher zu Verwirrung, wenn Sie von „Entgliederkunst“ statt Anatomie sprechen.

Weiterentwicklungen verändern Sprache

Nicht nur von Zesen erschuf neue Wörter. Über die Geschichte hinweg kam es immer wieder zu Neologismen, schon allein, weil der Mensch innovativ ist und Dinge erforscht und erschafft. Elektrizität wurde entdeckt und brauchte einen Namen. Fernsehen wurde erfunden und musste irgendwie benannt werden können. Mit dem Kindergarten entstand ein neues Konzept, das es zuvor nicht gab. Abstrakte Ideen mussten bezeichnet werden, wie beispielsweise Demokratie oder Menschenrechte. Man könnte die Liste noch lange weiterführen.

Wie Sprache entstand, darüber gibt es zahlreiche Theorien. Wie sie sich weiterentwickelt, ist vielfältig. Wir alle kennen vermutlich den natürlichen Sprachwandel bei Wörtern wie „geil“, was früher übermütig bedeutete, dann sexuell erregt und heute eher als fantastisch oder super verstanden wird. Jugendliche prägen Sprache, das Internet und die Globalisierung ebenso, und auch Politik, Gesellschaft oder die Medien- und Popkultur nehmen Einfluss auf Sprachentwicklung. In vielen Fällen entwickelt sich Sprache dadurch „natürlich“ weiter, und das empfinden viele als angenehm. Das Schaffen von neuen Wörtern dagegen wird oft als irritierend wahrgenommen. Mit Blick auf die oben genannten Neologismen und auf Philipp von Zesen kann man diesbezüglich vielleicht ein wenig entspannen, wenn man sich ins Bewusstsein ruft, dass es auch hier eine natürliche Selektion geben wird. Was gut und hilfreich ist, wird sich durchsetzen und irgendwann als ganz normal anfühlen.

Spiel: Hätten Sie es gewusst?

Einige Begriffe haben es auch nicht in unseren Sprachgebrauch geschafft. Können Sie erraten, was sie bedeuten? Klicken Sie auf das Wort für die Lösung.